La chambre régionale des comptes du Nord-Pas de Calais a été créée en 1982.

Le décret n° 2012-255 du 23 février 2012 relatif au siège et au ressort des chambres régionales des comptes, fixe à Arras, le siège d’une chambre dont le ressort regroupe à compter du 2 avril 2012 les régions du Nord Pas de Calais et de la Picardie.

Depuis 2017, elle a pris l’appellation de chambre régionale des comptes Hauts-de-France.

Les présidents de la chambre régionale des comptes Nord-Pas-de-Calais de 1983 à 2013 :

- Jean RAYNAUD, de 1983 à 1986

- Jacques BONNET, de 1986 à 1992

- Jean-Pierre GASTINEL, de 1992 à 2001

- Dominique MALEGAT-MELY, de 2002 à 2008

- Thierry MOURIER DES GAYETS, de 2008 à 2013

Les présidents de la chambre régionale des comptes Picardie de 1983 à 2012 :

- Marcel CARMINATI, de 1983 à 1988

- Anne FROMENT-MEURICE, de 1988 à 1993

- Jean-Yves BERTUCCI, de 1993 à 1998

- Francis SALSMANN, de 1998 à 2009

- Alain LE VIONNOIS, de 2009 à 2012

Les présidents de la chambre régionale des comptes Hauts-de-France depuis 2013 :

- Thierry VUGHT, de 2013 à 2016

- Frédéric ADVIELLE, de 2017 à 2024

- Jean-Paul ALBERTINI, depuis 2024

La chambre a occupé les locaux du palais Saint Vaast jusqu’en 1987 et s'est ensuite installée, rue du Marché au Filé à Arras, dans l’Hôtel Dubois de Fosseux, construit en 1749 par celui qui deviendra le premier maire d’Arras à la Révolution.

Construit en 1749, selon le modèle classique de l’époque, entre cour et jardin, c’est un bâtiment d’un étage, surmonté de combles à la Mansard. Le corps principal, les deux ailes latérales et le porche qui ferme l’espace de la cour d’honneur présentent une exceptionnelle qualité architecturale.

Plusieurs fois modifié, il conserve certains éléments décoratifs remarquables notamment la façade centrale et le porche qui ont été inscrits à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du 2 décembre 1946.

Construit en pierre de taille et remplissage de briques, l’ensemble qui entoure la cour d’honneur se caractérise par un grand savoir-faire. Le corps principal se distingue par deux doubles travées de fenêtres, surmontées de lucarnes et encadrant une travée centrale légèrement en saillie. Celle-ci est occupée, au-dessus de la porte d’entrée par un grand balcon, soutenu par deux atlantes et portant un garde-corps de fer forgé remarquable. Ce premier niveau est suivi d’un grand fronton, orné de putti et encadré de colonnes dont le chapiteau à feuillage abrite des bustes de femmes.

Construit en pierre de taille et remplissage de briques, l’ensemble qui entoure la cour d’honneur se caractérise par un grand savoir-faire. Le corps principal se distingue par deux doubles travées de fenêtres, surmontées de lucarnes et encadrant une travée centrale légèrement en saillie. Celle-ci est occupée, au-dessus de la porte d’entrée par un grand balcon, soutenu par deux atlantes et portant un garde-corps de fer forgé remarquable. Ce premier niveau est suivi d’un grand fronton, orné de putti et encadré de colonnes dont le chapiteau à feuillage abrite des bustes de femmes.

Les ailes latérales sont construites sur un autre rythme. Deux travées intermédiaires, en saillie, avec balcon à l’étage et surmontées d’une lucarne sont suivies de deux travées centrales où, au rez-de-chaussée s’ouvrent de grandes arcades qui devaient, à l’origine, constituer les écuries et remises à carrosses. L’ensemble est encadré de deux travées complètes, formées de fenêtres du côté du corps principal et recevant le corps du porche, du côté de la rue.

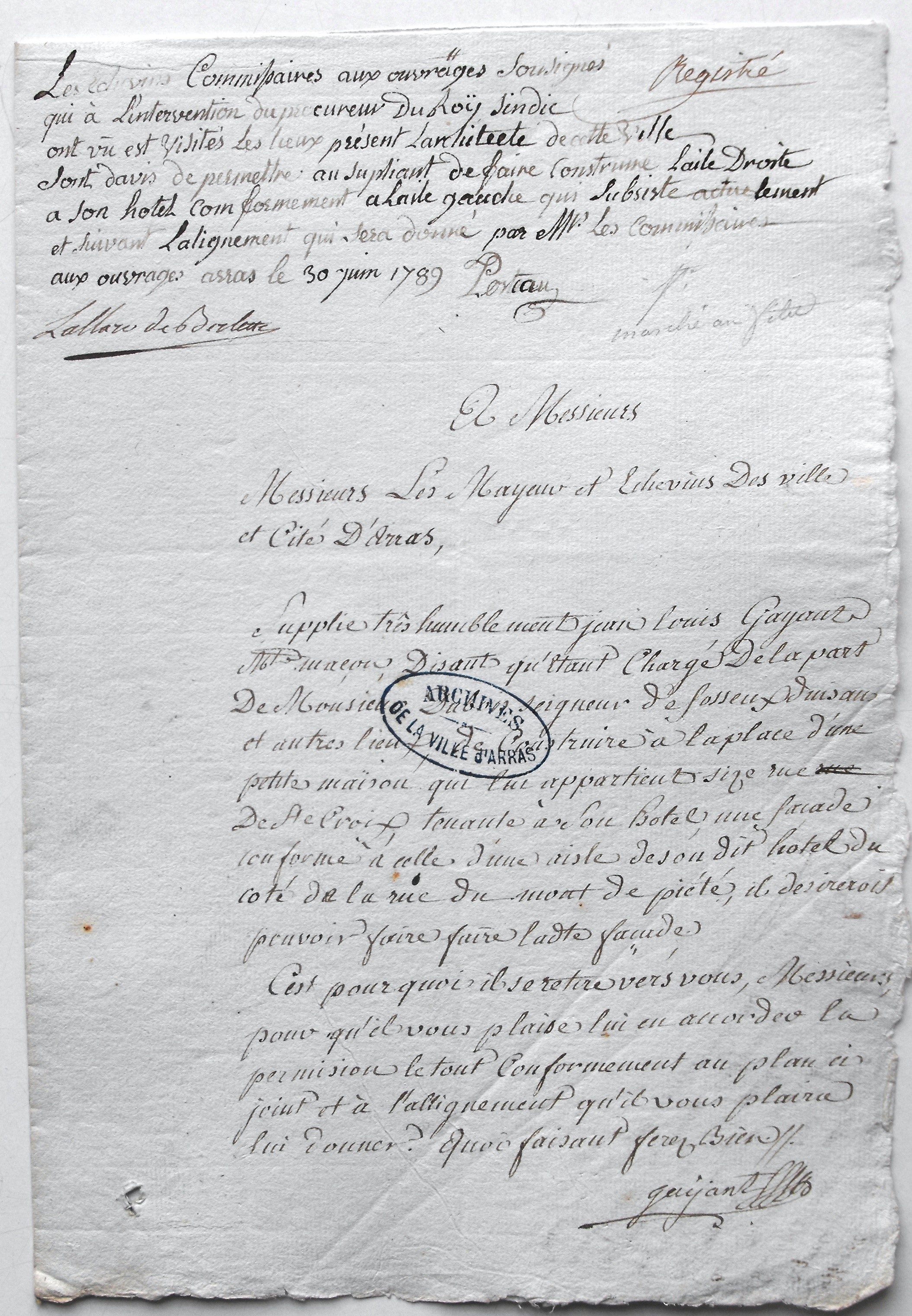

Chaque clef des baies du logis est ornée d’un visage tantôt de face tantôt tournée vers la droite ou la gauche. Ces ornements, en calcaire crayeux tendre, représentent un des plus beaux exemples du style rocaille qui caractérisa l’avènement de Louis XV. Il s’agit d’un ensemble rare, d’autant plus remarquable que 40 ans séparent la construction de l’aile droite (1749) et celle du corps de logis central et de l’aile gauche (1789).

Construit en pierre de taille et remplissage de briques, l’ensemble qui entoure la cour d’honneur se caractérise par un grand savoir-faire. Le corps principal se distingue par deux doubles travées de fenêtres, surmontées de lucarnes et encadrant une travée centrale légèrement en saillie. Celle-ci est occupée, au-dessus de la porte d’entrée par un grand balcon, soutenu par deux atlantes et portant un garde-corps de fer forgé remarquable. Ce premier niveau est suivi d’un grand fronton, orné de putti et encadré de colonnes dont le chapiteau à feuillage abrite des bustes de femmes.

Les ailes latérales sont construites sur un autre rythme. Deux travées intermédiaires, en saillie, avec balcon à l’étage et surmontées d’une lucarne sont suivies de deux travées centrales où, au rez-de-chaussée s’ouvrent de grandes arcades qui devaient, à l’origine, constituer les écuries et remises à carrosses. L’ensemble est encadré de deux travées complètes, formées de fenêtres du côté du corps principal et recevant le corps du porche, du côté de la rue.

Chaque clef des baies du logis est ornée d’un visage tantôt de face tantôt tournée vers la droite ou la gauche. Ces ornements, en calcaire crayeux tendre, représentent un des plus beaux exemples du style rocaille qui caractérisa l’avènement de Louis XV. Il s’agit d’un ensemble rare, d’autant plus remarquable que 40 ans séparent la construction de l’aile droite (1749) et celle du corps de logis central et de l’aile gauche (1789).

En 2010, une importante opération de conservation et de restauration des façades a été réalisée, sous la direction de l’architecte en chef des monuments historiques puis d’autres travaux financés par la Cour des comptes ont permis de rénover la cour intérieure et le changement des huisseries extérieures de la façade arrière du bâtiment.

Un lieu chargé d’histoire

Depuis 1749, cet ancien hôtel particulier a souvent changé de propriétaire et de fonction puisqu’il est tour à tour une résidence familiale, un établissement financier public, un atelier de bonneterie, une administration des dommages de guerre, une maison religieuse et, après son achat par l’État, une administration fiscale, une administration de sécurité sociale des fonctionnaires et, enfin, une juridiction financière.

Philippe Ferdinand Dubois de Hoves (1662-1751), seigneur de Fosseux possédait rue du Marché-au-Filé « une maison à porte cochère, cour, caves et héritages » qu’il agrandit en 1749 en achetant la maison voisine et fait élever à sa place une façade symétrique à celle fermant le côté droit de la cour d’honneur : c’est l’actuelle aile gauche.

Ferdinand Dubois de Fosseux (1742-1817) a marqué l’histoire d’Arras. Premier maire de la ville en 1790, il était membre de l’Académie d’Arras dès 1785, puis secrétaire perpétuel. Il y fut le parrain de Maximilien Robespierre.

Dubois de Fosseux est également membre de la Société des Rosati (anagramme d’Artois), créée en juin 1778 à Blangy près d’Arras, société qui paraît surtout vouée aux divertissements littéraires et bachiques. Ainsi, en 1786, l’hôtel fut l’un des lieux de soirées ou poésie, nouvelles idées philosophiques, évènements politiques et éducation alimentaient les conversations des jeunes intellectuels comme Maximilien de Robespierre.

En 1802, il vend l’hôtel à Jean-Marie Harlé, receveur général des finances du Pas-de-Calais qui le transforme en siège de la recette générale des finances du Pas-de-Calais.

À partir de 1833, le bâtiment devient la propriété d’André Calluaud. En 1857, ce dernier revend l’hôtel à Edouard Delétoille-Colin, négociant et gendre du maire d’Arras de l’époque, François Maurice Colin.

La famille Delétoille habite l’hôtel jusqu’en 1914 ; une aile abrite le bureau et l’entrepôt pour leur fabrique de bonneterie. Pendant les combats de la Première guerre mondiale, le bâtiment sert de prison pour les soldats anglais et subît d’importantes dégradations à l’intérieur. Extérieurement, seule la toiture a souffert de la guerre du fait des bombardements.

En 1919, l’Hôtel Dubois de Fosseux est loué à l’Office de Reconstitution Industrielle (ORI) pour y loger les services du 7e secteur. L’ORI est dissous le 1er avril 1924.

En 1927, la famille Delétoille décide de vendre l’hôtel aux Bénédictine du Saint-Sacrement, communauté religieuse vouée à l’enseignement. Une chapelle est installée dans les salons du rez-de-chaussée

Le 22 février 1950 l’État rachète le bâtiment et le remet à la conservation des hypothèques puis jusqu’en 1982, à un service de gestion de la sécurité sociale des fonctionnaires.

La chambre régionale des comptes s’y installe en 1987, après de gros travaux de rénovation.