Bienvenue sur la page Histoire et Patrimoine de la chambre régionale des comptes Normandie.

Découvrez le lien séculaire qui lie la Normandie aux juridictions financières et les lieux qui ont abrité le siège des chambres régionales en Normandie depuis 1982. Enfin, découvrez la frise chronologique, le catalogue de l’exposition et le jeton, réalisés à l’occasion du 40ème anniversaire des chambres régionales des comptes.

Histoire

La chambre régionale des comptes Normandie n’est pas la première juridiction financière à siéger à Rouen. Elle peut même se référer à un héritage fort ancien.

Du Moyen Âge au Premier Empire

Le duché de Normandie possédait une organisation financière perfectionnée, très en avance sur la France capétienne. L’existence d’une institution ducale, spécialement chargée de vérifier les comptes des officiers chargés des dépenses et de l’encaissement des recettes, comme de trancher les contestations financières, est attestée dès le XIIe siècle : elle est connue sous le nom d’Échiquier des comptes, probablement en raison de la table recouverte du tapis quadrillé grâce auquel on effectuait les calculs.

Le calcul sur abaque demandait l’usage de jetons (en latin, calculus) et a persisté jusqu’au XVIIIe siècle. Les juridictions financières ont frappé des jetons jusqu’à cette époque. La tradition a perduré à travers les jetons commémoratifs de la période contemporaine.

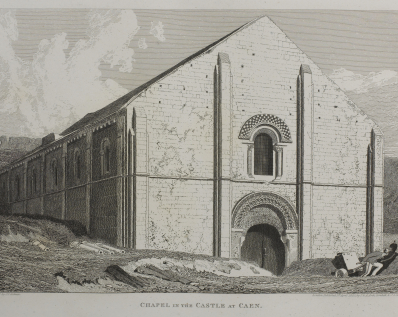

D’abord installé à Caen, l’Échiquier s’est fixé à Rouen avec le rattachement de la Normandie à la couronne de France.

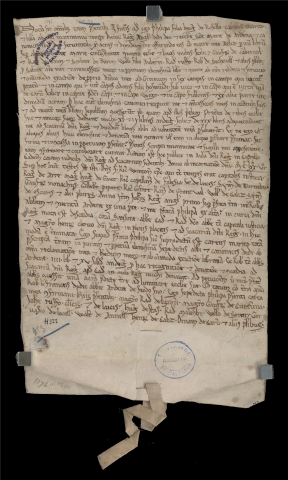

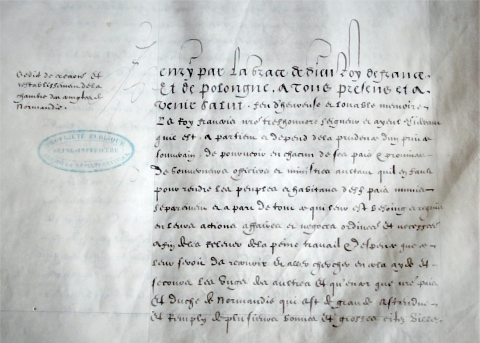

Une charte de donation à l’abbaye d’Ardenne atteste qu’en 1176 au plus tard le contrôle des comptes se déroulait dans la salle de l’Échiquier.

A Rouen, les sessions eurent lieu au château construit par Philippe Auguste à partir de 1205.

Quel que fut le site, l’Échiquier tenait ses séances ordinaires « aux dates habituelles de Pâques et de la Saint-Michel ».

Mais peu à peu, alors que l’institution et même le nom s’enracinaient en Angleterre (où le ministre des finances s’appelle toujours chancelier de l’Échiquier), l’Échiquier des comptes normand disparut, et ses compétences en matière de contrôle financier passèrent progressivement à la Chambre des comptes de Paris. En revanche, l’Échiquier subsista en tant que tribunal civil et criminel supérieur de la Normandie. Il jugeait suivant la coutume de Normandie mise par écrit au début du XIIIe siècle.

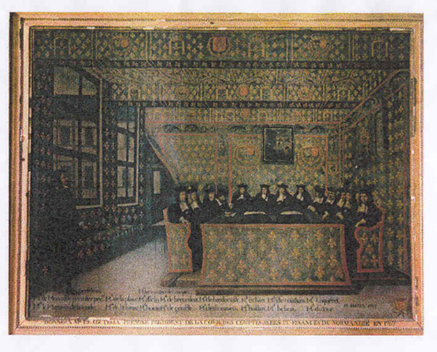

L’occupation anglaise, liée à la guerre de Cent Ans, rendit brièvement son autonomie à l’administration financière normande. Ce n’est qu’en 1580, que le roi de France créa, à Rouen, la Chambre des comptes de Normandie, cour souveraine chargée d’apurer et de juger les comptes des receveurs et autres comptables normands. Ceux-ci étaient désormais déchargés de l’obligation de se rendre à Paris, afin de « compter » devant leurs juges. La Chambre élut domicile dans l’élégant hôtel Romé (XVIe siècle) dont des vestiges subsistent toujours, près de la cathédrale.

Devenue en 1705 Cour des comptes, aides et finances de Normandie, la juridiction se mêla des affaires politiques en 1771 ce qui entraîna sa suppression. Rétablie en 1774, elle connut ensuite le même sort que les autres cours souveraines du royaume. Le 29 mars 1791, Barthélémy Thomas Le Couteulx, Premier Président, la réunit pour la dernière fois.

Lors de la création de la Cour des comptes, en 1807, Napoléon reprit le modèle de contrôle des finances publiques par une haute juridiction collégiale. Mais avec une différence de taille : la Cour, dont le ressort était national, vit sa compétence unifiée et reconnue sur tous les comptes de l’État et tous les comptes publics locaux, jusqu’en 1982, date à laquelle la Cour a transmis son héritage aux jeunes chambres régionales des comptes.

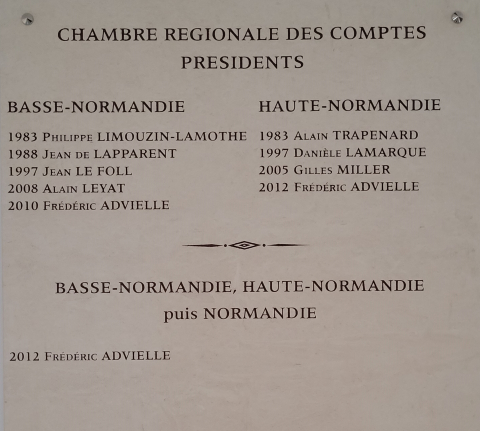

Les juridictions financières normandes, évolutions contemporaines

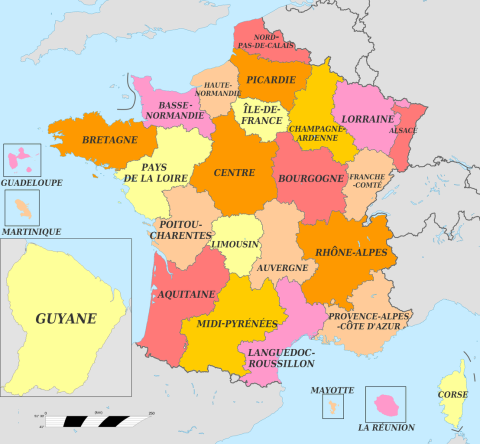

Les chambres régionales des comptes ont été créées par la loi dite Defferre du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. L’ensemble des CRC (33 à l’origine) forme une nouvelle catégorie de juridictions, qui ont les mêmes compétences et sont organisées et fonctionnent selon des règles communes. Leur création est donc née des lois de décentralisation et de la volonté du législateur de mettre fin à la tutelle financière et à la tutelle administrative de l’État sur les collectivités locales. La loi de 1982 crée, en métropole et dans les départements d’outre-mer, autant de CRC que de régions.

Après quelques années d’hésitation, ces institutions s'installèrent au château de Bénouville, près de Caen, en 1987, pour la Basse-Normandie et dans une aile de l'hôtel de région de la Haute-Normandie, en 1988, à Rouen.

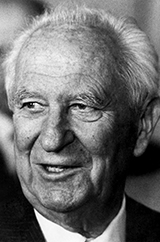

En application de la loi du 13 décembre 2011, qui permet le regroupement des chambres régionales des comptes, le décret du 23 février 2012 fixe à Rouen le siège d’une chambre dont le ressort couvre les régions de Basse et de Haute-Normandie. Cette nouvelle juridiction s’installe dans les locaux de la rue Bouquet, inaugurés le 20 décembre 2007 par Philippe Séguin, premier président de la Cour des comptes, et qui font l’objet à cette occasion de quelques travaux de réaménagement. Elle tient sa première audience solennelle d’installation le 7 février 2008.

La loi du 16 janvier 2015 a procédé à la redéfinition du territoire des régions françaises. C’est ainsi que les régions Basse-Normandie et Haute-Normandie ont été fusionnées pour devenir la nouvelle région Normandie. Le décret n° 2015-1199 du 30 septembre 2015 a modifié en conséquence les ressorts et les sièges des chambres régionales des comptes.

La CRC de Basse-Normandie, Haute-Normandie est devenue CRC Normandie, son siège étant maintenu à Rouen.

Haut de page

Patrimoine

40ème anniversaire

Patrimoine

Le siège des juridictions normandes

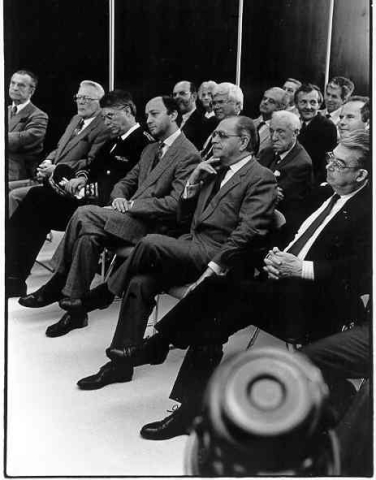

Initialement hébergées par les services de l’État, les juridictions financières régionales montent en puissance avec les trois recrutements exceptionnels de 1983, 1986 et 1991. A compter de 1988, la chambre de Haute-Normandie s’installe, en tant que locataire, dans les bâtiments réhabilités d’une ancienne caserne, voisine du nouvel hôtel de région, au 23, boulevard Gambetta, inaugurés, le 3 juillet 1989, par Pierre Bérégovoy, ministre d’État.

Parallèlement, la CRC de Basse-Normandie s’installe au château de Bénouville, construit au XVIIIe siècle par l’architecte Claude-Nicolas Ledoux et propriété du département du Calvados.

En 2004, l’État acquiert à Rouen un double corps de bâtiments situé dans le quartier de la gare (21-23, rue Bouquet).

Le premier corps de bâtiment est constitué par un hôtel particulier du XIXe siècle, l’hôtel Delamare-Deboutteville, édifié par Lucien Fromage (1820-1893), riche industriel textile spécialisé dans les tissus élastiques employés pour la fabrication des bretelles et jarretières. Désirant s’éloigner de la pollution industrielle du centre-ville, il construisit cet immeuble au-delà des grands boulevards, sur les pentes qui surplombent la ville.

La façade est ornée d’une série remarquable de têtes ou mascarons, allégories non déchiffrées à ce jour.

Les éléments de ferronneries des balcons ainsi que la rampe d’escalier sont l’œuvre d’un célèbre ferronnier d’art, Ferdinand Marrou, qui réalisa également les clochetons de la cathédrale de Rouen et la décoration de la Bénédictine de Fécamp.

Outre l’escalier, divers éléments d’architecture intérieure ont été préservés par la juridiction :

- les vitraux de l'escalier d'honneur,

Vitrail de l'escalier d'honneur de l'hôtel Delamare-Deboutteville - le grand salon, devenu la salle des délibérés,

Grand salon de l'hôtel Delamare-Deboutteville (salle des délibérés) - le petit salon (ou salle à manger), devenu le bureau du président de la chambre.

Petit salon ou salle à manger (aujourd'hui bureau du président)

D'autres éléments de décor ponctuent la visite :

- buste de Nicolas François, comte Mollien, né à Rouen en 1758. Il contribua à moderniser les comptes de l’État où il introduisit la notion de "comptabilité en partie double",

Le comte Mollien par Henri du Commun de Locle, dit Daniel (salle d'audience) - portrait de Nicolas Langlois, sieur de Motteville, Premier Président de la Chambre des comptes de Normandie au XVIIe siècle (dépôt du rectorat d’académie de Rouen),

Nicolas Langlois de Motteville (salle des délibérés) - copie du portrait de Pierre-Claude de Porlier, seigneur de Rubelles, maître des comptes à Paris au XVIIIe siècle (original au musée d’Evreux),

Pierre-Claude de Porlier, seigneur de Rubelles (salle des sections) - pierres originelles de l'hôtel Romé édifié en 1525.

Hôtel Romé (1525) (dépôt de la compagnie AXA)

Le jardin et son kiosque à musique ont été remplacés par la salle d’audience, où se tiennent notamment les audiences solennelles.

Le second corps de bâtiment date des années 1960 et a été successivement le siège de du Crédit Agricole puis de la Caisse d’Épargne de la Seine-Maritime de 1962 à 2004.

Il incorpore à son esthétique contemporaine l’ancien porche de l’hôtel particulier surmonté d’un mascaron représentant la tête d’Hercule coiffé de la dépouille du lion de Némée. Ce symbole de puissance, initialement l’apanage de la noblesse, a été repris par les riches bourgeois et se retrouve en façade de nombre d’hôtels particuliers de la ville de Rouen.

Haut de page

Histoire

40ème anniversaire

40ème anniversaire

Consulter le programme du colloque

Consulter le catalogue de l'exposition

Consulter le recueil des jugements :

volume 1 (1986-1997),

volume 2 (1998-2011),

volume 3 (2012-2014),

volume 4 (2015-2018),

volume 5 (2019-2022)

Haut de page

Histoire

Patrimoine